2025年1月11日(土)、神奈川県横浜市の新都市ホール/新都市プラザで、神奈川県が主催する「かながわ脱炭素アクションフォーラム」が開催され、グリーンアライアンスは、会場内に、「グリーンアクション」の取り組みなどを紹介する展示ブースを出展しました。

環境問題への取り組みにつながる、ユニークな体験や展示

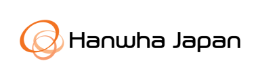

グリーンアライアンスでは、2024年11月、そのアクションのひとつである、「グリーンギフト」(地域社会の発展と環境負荷の低減を目指し、様々な施設に太陽光発電システムを寄贈するプロジェクト)の寄贈先の一箇所に、神奈川県平塚市にある「県⽴⼦ども⾃⽴⽣活⽀援センター(愛称:きらり)」を決定。これを機にグリーンアライアンスは神奈川県と連携し、SDGs達成に向けて長期的な取り組みを行っていくことを発表。今回の展示ブース出展は、その最初の活動となりました。

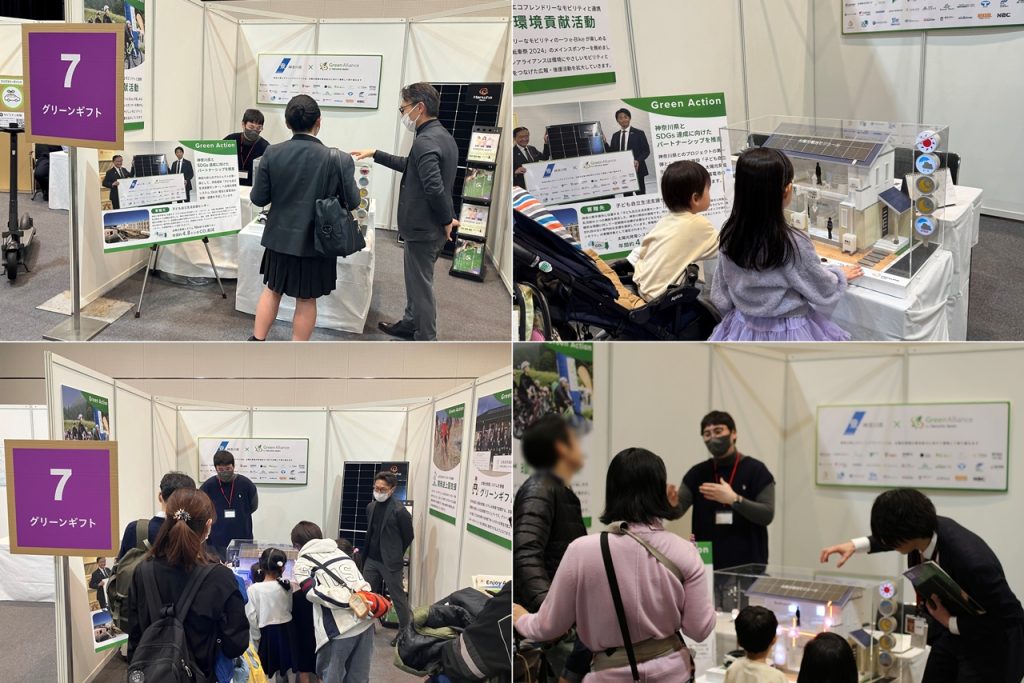

会場には、環境にやさしい買い物体験、資源リサイクル体験、蜜ろうラップづくりや缶バッチづくりなどのワークショップなど、身近な素材や日々の生活風景の中から、環境や温暖化について考えたり体験したりできる数多くのブースが登場。話題のペロブスカイト太陽電池や、電動キックボードシェア、触れる地球儀などの展示もあり、親子連れの方々をはじめ、幅広い年齢層の方で賑わいました。

エコな運転体験や環境にやさしい買い物など、様々なブースが登場。話題のシート型太陽電池ペロブスカイトの展示も(写真左下)

グリーンアライアンスのブースでは、県立子ども自立生活支援センターへの支援をはじめ、グリーンギフトや発展途上国支援など、実際の活動を紹介。また、太陽光発電や蓄電池、EVの仕組みなどをわかりやすく紹介した住宅の電飾ジオラマの展示も行われました。とくにこのジオラマによる展示には、小さな子どもから大人までが興味深げに観察する姿が見られました。多くの人が、家の中で自給自足される電気のしくみや流れについて、高い関心を持っていることが伝わってきました。

グリーンアライアンスのブースには、ファミリーをはじめ学生など幅広い層の姿が。住宅の太陽光発電システムの仕組みがわかる電飾ジオラマは特に人気に

脱炭素社会の実現に向けて、セミナー、講演、パネルディスカッションも

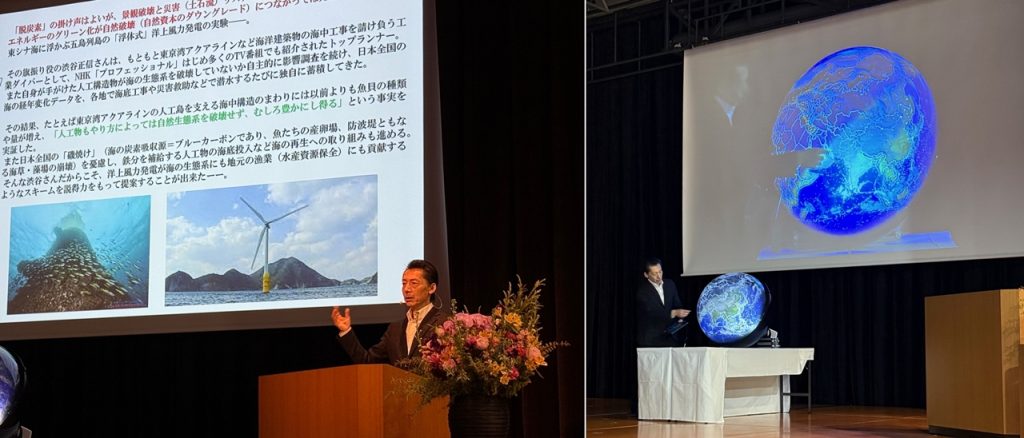

会場に隣接するステージでは、第一回かながわ脱炭素大賞の表彰式など、様々な催しが開催されました。京都芸術大学教授の竹村眞一氏によるセミナー、元環境大臣を務めた衆議院議員小泉進次郎氏による基調講演、そして神奈川県知事黒岩祐治氏をコーディネーターに進行したパネルディスカッションも行われ、多くの参加者が、脱炭素についての情報や意見、今後の課題などを共有しました。

パネルディスカッションに登壇した竹村氏、黒岩氏、ふきたろう氏、小泉氏、椎谷氏、渡邊氏

「人間の将来にはまだ伸びしろがる」

脱炭素セミナー

京都芸術大学教授 竹村眞一氏

竹村氏は、世界初のデジタル地球儀「触れる地球」を教材に、季節変化や気候変動、黄砂やPM2.5の動きなどを地球規模で可視化。なぜ温暖化が危険なのか、今後どうなるのか、そしてそれを防ぐために何ができるかを解説しました。「人間によって加速した環境変化は、人間によって回復させることができるはず。人間の将来には伸びしろがある。21世紀の世界を、20世紀の常識でしばらないようにしよう」と呼びかけました。

「使い捨てをやめ、サーキュラー経済で世界をリード」

基調講演

衆議院議員・元環境大臣 小泉進次氏

小泉氏は、自身が生まれ育った神奈川県横須賀周辺の自然、海の変化を目の当たりにしてきて、大変危機感を抱いていること、そして自分の子どもたちに自分が経験してきた郷土の美しさや恵みを体験させてあげられなくなるかもしれないことに、大きな焦りを感じている、と語り始めました。

今後いい方向に変わっていくには、脱炭素の分野で日本が活躍していくことが必要と強調。「化石燃料などの資源を海外に頼っているのが現状だが、これらに対しても今後使い捨てはやめ、とことん使い回してリサイクルし、国内でサーキュラー経済が実現できるようにしなければならない。そして、こうしたリサイクル技術やノウハウ、人材があることを強みにして、日本は国際的な競争をリードし、まだまだ成長していかなければならない」と訴えました。

「危機があるからこそ、これを新しいチャンスに」

パネルディスカッション

コーディネーター 神奈川県知事 黒岩祐治氏パネリスト 小泉進次郎氏、竹村眞一氏、GREEN×EXPO2027応援団 ふきたろう氏、県立有馬高等学校 椎谷碧氏、渡邊結香氏

パネルディスカッションは、現在感じている危機感を元に、脱炭素社会に向けこれから何をすべきかを、若者の意見を聞きながら探る内容となりました。

パネリストのひとり、大学生のふきたろう氏は、高校生時代に地球温暖化について知り、自分自身に何ができるかを考え、県立高校への再生可能エネルギー導入を訴えて署名活動を実施。結果、23,000人の署名を集めて知事に提出しました。そのパワーが社会を動かし、2ヶ月後に1つの高校で再エネを導入、2年後には135校の県立高校で再エネ導入を実現と、大きなムーブメントを作り出した立役者です。

彼女をはじめ、温暖化を真剣に考える若者たちの不安や希望などに耳を傾け、小泉氏、竹村氏、はそれぞれに、「環境破壊も温暖化も止められないものではない。危機感があるからこそ、なんとかしなければという力や技術、アイデアが生まれる」というポジティブな意見を展開。黒岩氏も、実際に藻場の再生に取り組み、着実に成果を上げている神奈川の海の例なども紹介しつつ、危機をチャンスにつなげて未来を作っていくことが大切、と強調しました。和やかな雰囲気の中、大人から若者へ、メッセージを託すような形でディスカッションは締めくくられました。

Photo:ハンファジャパン株式会社、月刊スマートハウス、太陽光生活研究所